不同污泥預處理方法對污泥過濾脫水性能的影響

發布日期:2019-11-19 瀏覽次數:283

隨著我國城鎮化水平的不斷提高,污水處理設施建設得到高速發展,同時產生了大量的剩余污泥。這些污泥因具有極高的含水率而在儲存、運輸及后續處理上存在很大困難,污泥處理形勢十分嚴峻。胞外聚合物(Extracellular Polymeric Substances,EPS)是微生物分泌的一類高分子物質,主要由蛋白質、多糖、核酸及腐殖質構成,普遍存在于污泥絮體內部及表面,占污泥總質量的60%一80%,是影響污泥理化性質和過濾脫水性能的重要因素之一。1956年,Mickinney首次提出EPS多糖的存在使細菌細胞的有效臨界電勢發生變化從而影響了污泥的絮凝性和過濾性能¨1。2004年,王紅武等最先明確指出EPS組成是污泥過濾脫水性能優劣的決定因素。從國內外學者研究結果可以看出,破壞EPS結構并降解是提高污泥脫水性能的有效措施。Chen等對比了兩性離子表面活性劑十二烷基二甲基胺乙內酯與傳統的污泥調理劑FeCl3、CaO在相同條件下對污泥脫水的改善效果,研究表明,表面活性劑能更好地促進污泥中EPS的釋放,使污泥的過濾脫水性能明顯提高。1989年,Rajan等首先提出了污泥堿預處理方法,證明堿處理能加速污泥融胞。2004年,Nurdan首次深入研究了Fenton試劑在污泥調理中的應用,并證實在適宜的Fe2+與H2O2濃度范圍內,污泥毛細吸水時間(Capillary Suction Time,CST)、污泥比阻(Specific Resistanceof Filtration,SRF)等參數顯著減小,污泥的過濾脫水性能得以改善。此外,熱處理、超聲波處理、酸處理及聯合處理等方法也被應用于提高污泥過濾脫水性能的研究中,并取得了較好的處理效果。

本文研究3種常用的污泥預處理方法(表面活性劑、堿、Fenton處理)對污泥過濾脫水性能的影響。通過分析SRF、CST、Zeta電位、污泥粒徑、污泥中溶解性COD(SCOD)、EPS質量濃度等參數的變化情況對比3種方法對污泥的處理效果。并對不同方法處理下污泥脫水速率的差異進行探討,以期為污泥處理工作者提供一定的理論參考。

1 材料與方法

1.1 材料

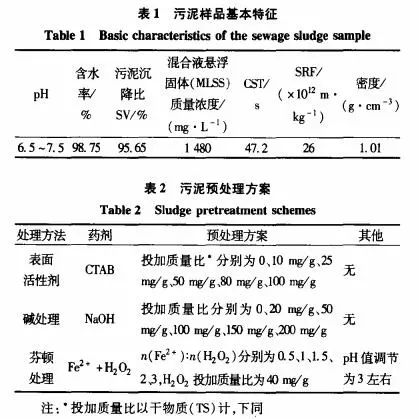

供試污泥樣品取自撫順某市政污水處理廠濃縮池,該污水處理廠廢水以生活污水為主。將污泥樣品帶回實驗室于4℃冰箱儲存。在試驗及測定前需對污泥樣品進行充分攪拌,使其達到均質。供試污泥基本特征見表1。如無特殊說明,所使用的化學藥品均為分析純。

1.2 試驗方法

1.2.1 試驗裝置

反應裝置主要包括有效容積為1 L的圓柱玻璃罐,配有方便取樣的取樣口及能防止水分蒸發的蓋子;帶有加熱功能的磁力攪拌器(MS7一H550,大龍興創實驗儀器(北京)有限公司),使污泥充分混合達到均質。

1.2.2 試驗設計

分別選擇陽離子表面活性劑十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)、堿(NaOH)及Fenton氧化3種方法對污泥進行預處理,并對處理效果進行比較分析。具體試驗設置見表2。試驗中,將500 mL污泥樣品置于反應器中,進行預攪拌5 min(350 r/min)使污泥均質后,按表2投加藥劑進行反應,并在不同反應時間取樣分析測試。由于每種處理方法的反應速率不同,為盡量保證每種處理的反應完全,反應總歷時定為60 min。

1.3 測試與分析方法

污泥含水量采用重量法測定;污泥比阻(SRF)采用布氏漏斗法測定;毛細吸水時間(CST)采用毛細吸水時間測定儀(MHY一28227,北京美華儀科技有限公司)測定;Zeta電位應用Zeta電位儀(ZetaPlus型,美國布魯克海文儀器公司)測定;污泥粒徑采用激光粒度儀(Bettersize2000E,丹東百特儀器有限公司)測定;污泥溶解性COD(SCOD)測定采用快速密閉消解法;胞外聚合物(EPS)提取采用改良熱浸提的方法;多聚糖的測定采用蒽酮一硫酸比色法,以葡萄糖為標準物;蛋白質的測定采用Lowry-Folin法,以牛血清蛋白為標準物。其他的污泥基本性質(如MLSS、SV等)均采用標準方法。試驗數據均取3組平行試驗的平均值,分別應用Sigmaplot 12.0和SPSS 20軟件繪圖和統計分析。

2 結果與討論

2.1 最佳試驗條件的確定

2.1.1 表面活性劑預處理

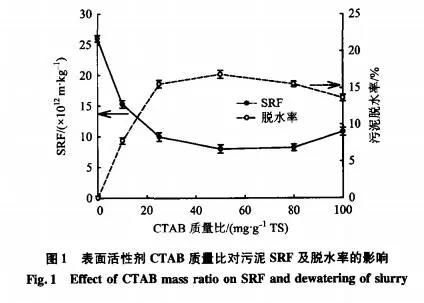

表面活性劑物質能降低液一液或固一液間的表面張力,并可以通過分離污泥表面的細胞物質來改變微生物的細胞結構,從而影響污泥的性質。如圖1所示,加入陽離子表面活性劑CTAB的確有助于提高污泥的過濾脫水性能,SRF(SRF越大,過濾性能越差)和污泥脫水率分別隨CTAB投加質量比增加而減小和增大。由相關性分析可知,SRF與污泥脫水率呈現負相關性(R2=一0.988,0.01水平顯著相關)。

、

當投加的CTAB質量比小于50 mg/g時,SRF與污泥脫水率隨CTAB質量比增加變化顯著,尤其是小于25 mg/g時,SRF與污泥脫水率急劇變化;但當CTAB質量比大于50 mS/S時,CTAB質量比繼續增加,SRF反而逐漸增大,污泥脫水率又逐漸減小。因此,CTAB最佳投加質量比為50 mg/g,此時SRF與污泥脫水率分別為8.05×1012m/kg與16.84%。這一變化趨勢與李雪等的研究結果相一致:當超過CTAB最佳投加量后,污泥的過濾脫水性能反而變差。這是因為隨CTAB投加量逐漸增加,污泥中EPS的量逐漸減少,污泥絮體變得松散,更多的結合水得到釋放,污泥的過濾脫水性能得到提高;但當超過最佳投加量時,更多的EPS溶解于水中,大分子物質在過濾過程中會使濾紙濾孔堵塞,過濾速度減慢。另外,CTAB的長疏水鏈會使污泥絮體發生再絮凝作用,部分污泥水分被重新包裹,使得脫水率有略微升高的趨勢。

2.1.2 堿預處理

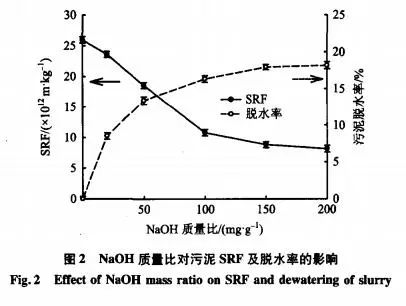

堿處理是在常溫條件下,通過加堿(如Na0H、KOH、Ca(OH):等)來抑制細胞活性,并使細胞壁溶解,從而使污泥中有機成分溶解,提高污泥的過濾脫水性能。由圖2可知,NaOH投加質量比不斷增大,SRF不斷減小,污泥脫水率逐漸增大。SRF與污泥脫水率呈現負相關性(R2=一0.930,0.01水平顯著相關)。NaOH投加質量比150 mg/g是一個分界點(SRF為8.80×1012m/kg,脫水率為17.97%);當小于這個值時,SRF與污泥脫水率下降和上升的幅度都比較大;但當大于這個值時,SRF與脫水率的變化逐漸變得平緩。這可能是因為堿的投加加速了污泥破解,促進了菌膠團的解體和細菌的破壞,從而提高了污泥的過濾脫水性能;但當堿的投加質量比繼續增加時,細菌中大量的蛋白質和多聚糖等物質溶出,又不能及時地被降解,污泥過濾脫水性能不會再有提高,甚至使污泥過濾脫水性能重新惡化。因此,本文選擇150 ms/g為NaOH的最佳投加量。Ruiz.Hemando等。1則也指出,當NaOH投加質量比為157 mg/g時,對污泥的破解作用最大,污泥的過濾脫水性能提高最多。

2.1.3 Fenton預處理

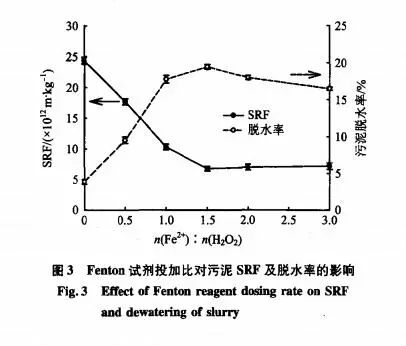

Fenton反應中Fenmn試劑(H2O2、Fe2+)的投加比例是影響氧化反應效率的主要因素。在H2O2質量比(40 mg/g)保持不變的條件下,通過改變Fe2+的投加濃度,研究不同投加比對污泥過濾脫水性能的影響。由圖3可知,隨n(F2+):n(H2O2)不斷增大,SRF和污泥脫水率分別呈現先減小再逐漸增大和先增大再逐漸減小的趨勢,兩者呈現負相關性(R2=一0.930,0.01水平顯著相關)。并在n(Fe2+):n(H2O2)為1.5時,污泥的過濾脫水性能最佳,此時SRF為6.78 X1012m/kg,污泥脫水率為19.43%。然而,周煜等副研究表明,H2O2與Fe2+投加比為1.5是污泥處理的最佳條件。

可以看出,由于pH值、污泥性質等其他條件的不同,具體的試驗結果存在差異。但Fenton氧化處理能有效改善污泥過濾脫水性能的結論是一致的。Fenton反應過程中生成的強氧化中間產物·OH,能有效破壞污泥結構,釋放大量的結合水,提高污泥的脫水性能。同時,污泥中釋放的蛋白質和多聚糖等影響污泥過濾性能的物質也在·OH的無選擇性氧化攻擊下被氧化成小分子,甚至直接礦化,由此污泥的過濾性能也得到顯著提升。但隨著系統中Fe2+和H2O2比例的不斷增加,多余的Fe2+充當了自由基的抑制劑,使大量的·OH被多余的Fe2+消耗,降低了整體的氧化能力,從而影響了污泥的過濾脫水性能。

2.2 不同預處理方法對污泥脫水性能的影響

在以上各試驗得到的最佳反應條件下,對比分析3種預處理方法對污泥脫水性能的影響。

2.2.1 對CST及Zeta電位的影響

污泥Zeta電位的絕對值越大,污泥絮體間靜電斥力作用越強,污泥絮體之問越難絮凝成較大顆粒,越不利于污泥絮凝,脫水性能越差舊u;同時,污泥過濾脫水性能隨CST減小而增強。從表3可以看出,3種預處理后污泥CST和Zeta電位的絕對值都明顯減小,污泥的過濾脫水性能有效改善。由于污泥顆粒帶有負電荷,而陽離子表面活性劑CTAB的投加恰能中和污泥表面的負電荷,使污泥Zeta電位趨于中性,CST減小,污泥脫水性能提高。而對于堿處理和Fenton處理后的污泥,強堿性與強氧化性使污泥結構發生變化,污泥絮體變小,也可能原污泥系統環境的變化使破碎的污泥又重新絮凝,污泥的Zeta電位絕對值與CST同時減小,污泥的過濾脫水性能得到改善。這3種預處理方法間比較,經過Fenton處理的污泥過濾脫水性能稍優于其他兩種預處理方式,可能是因為Fenton反應中生成了大量的強氧化劑中間產物·OH(氧化電位為2.80 V),能有效地破解污泥,在短時間內迅速提高污泥的過濾脫水性能。此外,Fenton反應需要對污泥pH值進行調節(3左右),也即Fenton污泥預處理過程中除氧化作用外還存在酸處理作用,因此在氧化與酸處理的共同作用下,污泥處理效果更好。

2.2.2 對污泥破解的影響

1)污泥粒徑及SCOD。

SCOD的變化是表征污泥結構破壞情況的主要指標之一,而污泥粒徑的變化能更直接地反映污泥的破解程度。

如圖4所示,經過3種預處理污泥粒徑與SCOD都發生了不同程度的變化。其中SCOD經過各種處理都顯著升高,Fenton處理后的污泥樣品SCOD升高至786.88 mg/L,約為未處理污泥的4倍,堿處理和CTAB處理后的SCOD分別為725.45mg/L和589.90 mg/L。各處理后污泥平均粒徑都比原污泥小。同樣,Fenton處理后的污泥粒徑減小至原污泥的1/2(從17.12um減小至8.79um),明顯小于其他兩種處理后的污泥平均粒徑。從SCOD及污泥粒徑的變化可以看出,3種處理方法都能有效破解污泥,更多的胞內水因污泥結構破壞而釋放,污泥的脫水性能得到提高。但由于各種處理方法促使污泥脫水的原理不同(如2.1節所述),污泥破解效果存在差異。而對于Fenton處理,在強氧化性和強酸性的共同作用下,破解污泥的能力更強,加速了污泥中結合水的釋放。

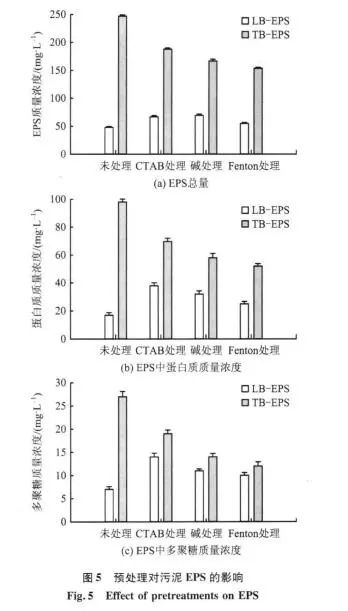

2)污泥EPS。

根據形態及結構,EPS又可分為松散結合(I_ooselyBound,LB—EPS)和緊密結合(Tiglltly Bound,TB—EPS)在細胞周圍的EPS拉…。由于結構與性質不同,兩種形式EPS中結合水脫出的難易程度不同,其中以TB—EPS更難。同時,EPS的主要成分蛋白質和多聚糖的含量也是影響污泥過濾脫水性能的主要因素之一。

圖5(a)中,TB—EPS質量濃度在各處理后都有不同程度的減少,LB—EPS質量濃度卻有所上升。其中,TB—EPS質量濃度減少最多的是Fenton處理后的污泥樣品,為148.56mg/L,表面活性劑CTAB處理后的污泥TB—EPS減少量最小,為188.13 mg/L;而LB—EPS質量濃度增加最多的是NaOH處理后的污泥樣品,為69.33 mg/L,增加量最少的是Fenton處理后的污泥,為56.00 mg/L。圖5(b)和(c)為EPS中蛋白質和多聚糖質量濃度的變化情況,這兩種物質質量濃度的變化與EPS總量的變化趨勢基本相同,TB—EPS中蛋白質和多聚糖質量濃度都顯著減小,LB—EPS中的質量濃度卻稍有增加。

經過不同預處理后,污泥中大分子、結構復雜的TB—EPS部分轉變為分子較小、結構較簡單的LB—EPS,大量難以被脫出的原本被束縛在TB—EPS中的結合水得到釋放。同時亦可見,LB—EPS的增加量遠小于TB—EPS的減少量,表明在TB—EPS轉化為LB—EPS的過程中,LB—EPS質量濃度也在不斷減小,轉化為結構更簡單的可溶解性EPS,甚至被直接礦化。此外,Fenton反應的氧化能力更強、氧化速率更快,并且生成的·OH能無選擇性地氧化攻擊系統中遇到的任何物質,因此污泥的TB—EPS量減少得最多,LB—EPS增加量卻最少。另外,由于蛋白質和多聚糖的總量降低,污泥的過濾脫水性能顯著提高。但是,對于表面活性劑處理和堿處理,處理后釋放到污泥溶液中的蛋白質和多糖物質并沒有被有效去除,因此從污泥的過濾性而言,Fenton反應的處理效果要比另兩種方法更好。

常用的傳統無機混凝劑(如Fe3+)和有機高分子絮凝劑(如PAM)雖能達到較好的化學調理效果,但只能增加污泥脫水速度,不能提高污泥脫水程度5:而這3種污泥預處理方法都能有效破解污泥,更多的結合水被釋放,污泥的過濾脫水性能得到改善。從污泥處理效果看,無論是CST、Zeta電位,還是污泥破解效果(粒徑、SCOD、EPS),Fenton預處理方法都要好于其他兩種處理方法。從污泥處理成本來看,3種預處理方法成本的差異主要存在于藥劑成本(其他成本如攪拌等動力成本、人工等成本基本一致),其中CTAB價格最高(約為100元/kg),NaOH與Fenton試劑成本(NaOH、FeSO4·7H20和H2O2,分別約為3 000元/t、200元/t和1 000元/t,Fenton處理還需要對pH值進行調節,因此會增加酸的消耗)相差較小。可以看出,CTAB的處理成本最高,堿處理與Fenton處理藥劑成本相差不多,但在處理效果上Fenton處理要優于堿處理。

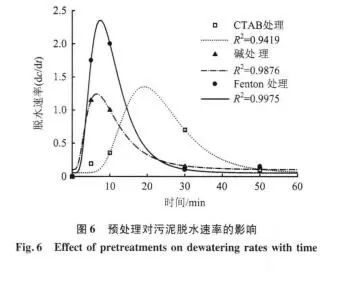

2.3 不同處理方法污泥脫水能力分析

如圖6所示,不同污泥處理方法的效率存在差異。從脫水速率來看,3種處理方法的變化趨勢基本相同,都是先增大后減小,但變化幅度存在顯著差異。其中堿處理與Fenton處理的脫水速率變化趨勢基本一致,前30 min內速率最大,并在10 rain左右脫水速率達到最大值,30 min后污泥脫水速率基本無變化。但Fenton處理的脫水速率要明顯高于堿處理,并且最大值是堿處理的2倍左右。這表明氧化處理相較于堿處理而言對污泥脫水更有效。對于表面活性劑CTAB處理,雖然脫水速率最大值也能達到堿處理的水平,最大脫水速率的時間點卻相對滯后,要在20 min左右達到最大值,但在CTAB處理污泥過程中,處于較高脫水速率的時間段要比堿處理和Fenton處理多出近l倍(CTAB為50 rain左右,堿處理和Fenton處理為30 min左右)。堿處理和Fenton處理的反應要比表面活性劑處理激烈得多,當在污泥中添加堿或Fenton試劑后,反應迅速發生,通過破壞細胞壁、污泥結構的方式,迅速使污泥脫水。同時,化學試劑也在反應中被消耗;并且在快速反應過程中,容易被水解、氧化的部分污泥短時間內被消耗,剩余的則是更難處理的部分污泥,因此,堿處理和Fenton處理表現出脫水速率急速增大后又快速減小。而表面活性劑憑借其特殊的親水性和疏水性的兩親結構,可以改變污泥絮體結構和絮體的表面性質,使污泥中更多的結合水轉化為易被脫除的自由水,從而達到改善污泥脫水性能的目的,是一個相對溫和的反應過程。除此之外,表面活性劑需要與污泥絮體充分反應,從而達到污泥脫水的目的,因此,污泥脫水性能隨反應時間延長而逐漸增大,達到最大值之后再逐漸減小。

本文使用的污泥來自污泥濃縮池,含水率在98%以上。因為這3種污泥預處理方法均需要藥劑與污泥充分反應,達到均質狀態才能發揮最佳污泥處理效果,所以對污泥含水率有一定要求。含水率小、流動性差的脫水污泥會影響最終處理效果。同時,由于這3種處理方法均屬于無選擇性的處理方式,對不同來源污泥的處理效果差異不大。可見,3種污泥預處理方法在反應速率與效率方面存在差異,恰是各種方法能靈活選擇并能組合應用的基礎。例如,對于堿處理和Fen-ton處理技術,可以通過縮短處理周期、分段加藥、多階段的處理工藝,使整個污泥處理過程處于較高效率下。或者建立組合處理工藝,如堿一熱、光一Fenton、超聲一Fenton、表面活性劑與其他無機調理機聯合處理等,大大提高污泥處理效果。

3 結論

1)表面活性劑處理、堿處理、Fenton處理3種方法都能有效改善污泥的過濾脫水性能。使污泥過濾脫水性能最佳的陽離子表面活性劑CTAB質量比為50 mg/g TS,NaOH質量比為150 mg/g TS,Fenton試劑Fe“與H202投加比n(Fe2+):n(H2O2)為1.5。

2)3種方法都能夠增加污泥的SCOD,減小污泥粒徑,破壞EPS結構,其中Fenton處理效果最好,對污泥的破碎效果也是最佳,污泥過濾脫水性能提高最顯著。

3)3種方法處理污泥時,污泥脫水速率與效率不同,其中Fenton反應的反應速率最大,反應效率最快;表面活性劑處理污泥脫水速率較小,脫水效率較慢,但處于較高脫水效率的時間較長。速率和效率上存在的差異正是各種處理方式靈活組合運用的基礎,組合工藝在污泥處理上的應用也將是今后的重點研究方向。

主站蜘蛛池模板:

二连浩特市|

阿坝县|

安岳县|

巴楚县|

资中县|

且末县|

南澳县|

克什克腾旗|

金昌市|

丰宁|

镇赉县|

扎兰屯市|

武清区|

华蓥市|

东乡族自治县|

沽源县|

中宁县|

南皮县|

石楼县|

东莞市|

望城县|

兴文县|

桐柏县|

旌德县|

龙江县|

香港

|

新蔡县|

海门市|

昌邑市|

桦甸市|

大名县|

都兰县|

潍坊市|

韩城市|

石家庄市|

洛宁县|

红安县|

西峡县|

莱州市|

安达市|

白朗县|

主站蜘蛛池模板:

二连浩特市|

阿坝县|

安岳县|

巴楚县|

资中县|

且末县|

南澳县|

克什克腾旗|

金昌市|

丰宁|

镇赉县|

扎兰屯市|

武清区|

华蓥市|

东乡族自治县|

沽源县|

中宁县|

南皮县|

石楼县|

东莞市|

望城县|

兴文县|

桐柏县|

旌德县|

龙江县|

香港

|

新蔡县|

海门市|

昌邑市|

桦甸市|

大名县|

都兰县|

潍坊市|

韩城市|

石家庄市|

洛宁县|

红安县|

西峡县|

莱州市|

安达市|

白朗县|